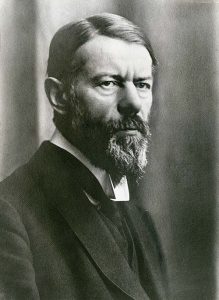

Max Weber (1864-1920), Jurist und Professor für Nationalökonomie, entwickelte sich überraschenderweise zum bis heute bedeutendsten Soziologen Deutschlands. Seine Unterscheidung von Verantwortungs- und Gesinnungsethik ist in diesem Zusammenhang genauso zu nennen wie seine Politikdefinition: „Die Politik bedeutet ein starkes und langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich.“

Max Weber (1864-1920), Jurist und Professor für Nationalökonomie, entwickelte sich überraschenderweise zum bis heute bedeutendsten Soziologen Deutschlands. Seine Unterscheidung von Verantwortungs- und Gesinnungsethik ist in diesem Zusammenhang genauso zu nennen wie seine Politikdefinition: „Die Politik bedeutet ein starkes und langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich.“

Weber beschäftigte sich zudem mit den religiösen Grundlagen des Kapitalismus. Seine These lautete: Durch die im Protestantismus angelegte Askese entstand eine Fortschrittsdynamik. Die kulturell so geprägten Europäer und speziell die Deutschen sparten in der Gegenwart, um in der Zukunft Großes verwirklichen zu können.

„Die innerweltliche protestantische Askese (…) wirkte also mit voller Wucht gegen den unbefangenen Genuß des Besitzes, sie schnürte die Konsumtion, speziell die Luxuskonsumtion, ein. Dagegen entlastete sie im psychologischen Effekt den Gütererwerb von den Hemmungen der traditionalistischen Ethik, sie sprengt die Fesseln des Gewinnstrebens, indem sie es nicht nur legalisierte, sondern (…) direkt als gottgewollt ansah.“

Neben diesen christlichen Impulsen akzentuierte Weber den Wert „streng rationaler Organisation“ von Betrieb und Behörde. Verläßlichkeit für Unternehmer entstehe nur dort, wo es einen „Paragraphen-Automat“ gibt, „in welchen man oben die Akten nebst den Kosten und Gebühren hineinwirft, auf daß er unten das Urteil nebst den mehr oder minder stichhaltigen Gründen ausspeie“. Weber skizziert damit die Vorzüge von weitestgehend ideologiefreien Rechtsstaaten.